Por César Núñez.

Escribir algo interesante en los tiempos que corren es prácticamente imposible. O descubres la vacuna y nos lo cuentas o te llamas Dan Brown y avanzas tu nueva novela. Y como sé que si digo lo que pienso de la política, véase local, comunitaria o nacional, pondría en mi contra a los que no razonan como yo, no quiero poner más “cosas”en contra que ya tengo suficientes…

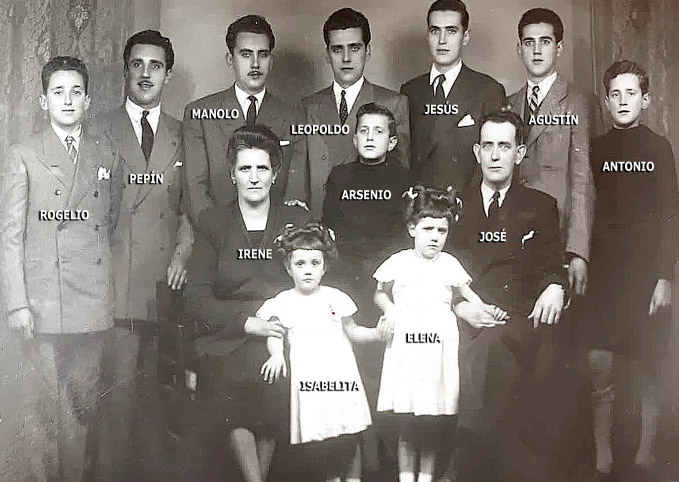

Así que, escribiré para mí, que al menos reconforta. Con su permiso, me refiero al de ella (hablo a diario con los ausentes), he decidido contar un pellizco de la vida de mi abuela Irene. Espero no poner celosa y en contra a la otra abuela, Zóxima, también ausente, se lo explicaré esta noche.

Mi abuela Irene nació en 1903 y vivió 98 abriles, alguno más triste que el nuestro de 2020. Contrajo matrimonio a las ocho de la mañana en una iglesia vacía. Cosas de curas que se me escapan… Tenía diecisiete años y se casó enamorada de José, un tío que estaba como un tren —ver foto— además de ser ferroviario. Pasando por distintos destinos su plaza final fue Astorga. Tuvieron quince hijos además de sufrir un aborto. Haciendo un chiste malo que solía contar mi padre, se puede decir, que la buena de Irene no conoció la menstruación.

Pero reincidamos en el título cruel porque tiene tela. De los quince hijos enterró a diez. ¿Cómo se supera eso? ¿Cómo un ser humano puede soportar esa pérdida? ¿Cómo una mujer, una heroína que ha llevado en sus entrañas a doce niños y cuatro niñas aguanta tan inmenso dolor? Es inimaginable. No me digan que no da para una peli de duelo, de misterio, de angustia o de mismísimo terror.

Varias de las pérdidas que padeció fueron de criaturas pequeñas. De aquella, enfermedades como la meningitis diezmaban la población infantil. Dentro de esta historia hasta parece una rebaja perder bebés con pocos días… Pablo tenía semanas. María, seis meses. Luis ocho meses y una bronquitis le consumió. Peor fue lo de Isabelita, que falleció a los siete años por unas fiebres reumáticas el día de Nochebuena convirtiéndola en noche mala. La tumbaron en la cama con un traje de primera comunión y el párroco llegó a tiempo de dársela. Después le dio la extremaunción. A pesar de ello, el recuerdo que tengo de las Navidades que pasé con mi abuela es que cantaba villancicos y canciones gallegas, porque la yaya honraba ser gallega: “Ai Pepiño, adiós, ai Pepiño, adiós, ai Pepiño, por Dios non te vaias…”.

Llegó Agustín a Astorga de permiso. Hacía la mili fuera, no sé dónde. Tenía veintiún años. El caso es que fue con un amigo a San Román de La Vega para ayudarle a talar árboles. Elena, mi madre, única hija que sobrevivió entre tantos varones, dice que era pequeña pero que se acuerda de oír a la abuela en la cocina: “Agustín leva moito tempo. A este rapaz pasoulle algo”. Se cumplieron sus temores. Un tronco cayó encima del joven militar y acabó con su vida. El entierro fue muy concurrido. Cuando le contaron la desgracia a Jesús (Chucho), otro de los hermanos, tuvo un choque psicológico yle diagnosticaron esquizofrenia. Le internaron en un sanatorio en Palencia. Con el tiempo, le trasladaron al centro de Santa Isabel en León. Recuerdo ir allí de visita. Medía dos metros, bebía coca-cola como agua y fumaba celtas sin boquilla y sin parar. Falleció en 1991 con Irene presente.

Otro de los hijos fue Don Rogelio. Con protocolo de don porque fue cura. ¡Y qué cura! Cantó misa en la parroquia de Puerta de Rey y al poco, una bacteria entró en su médula y le dejó parapléjico. Los médicos pronosticaron que nunca volvería a andar, pero su tesón y su fe hicieron que llegara a caminar con bastones. Bajaba del coche y cruzaba el pasillo central de la iglesia subiendo los peldaños hasta al altar para iniciar el culto. Vivió con su madre toda la vida y al irse ésta, no aguantó su vacío y nos dejó.

Manolo era mi padrino y el maldito cáncer hizo estragos en él. Fue el último de los hijos que Irene acompañó al cementerio. Antes, en el transcurso de los años, hubo accidentes como el de Antonio que perdió tres dedos de una mano, hubo operaciones de vesícula y hubo huesos rotos… en fin, una vida llena de tribulación pero también llena de alegría y de aventura. Porque tener tantos hijos tenía que ser una aventura constante. Hoy diríamos que tenía que ser ¡la hostia!. Sí, la hostia, por eso en este confinamiento lo he llevado tan bien, porque me he acordado a cada instante y en cada rincón de casa de mi abuela Irene.

César Núñez